Prolapsus : définition pour mieux comprendre un trouble fréquent

Le prolapsus, aussi appelé descente d’organes, est une affection courante et concerne près d’une femme sur deux au cours de sa vie. Pourtant, elle reste encore méconnue, voire taboue. Le prolapsus génital, bien qu’il puisse être source de gêne importante, n’est ni irréversible ni insurmontable. Des solutions adaptées permettent de retrouver confort et qualité de vie durablement. Cet article vous invite à comprendre ce qu’est un prolapsus, ses causes, et à découvrir comment agir pour le prévenir ou le traiter efficacement.

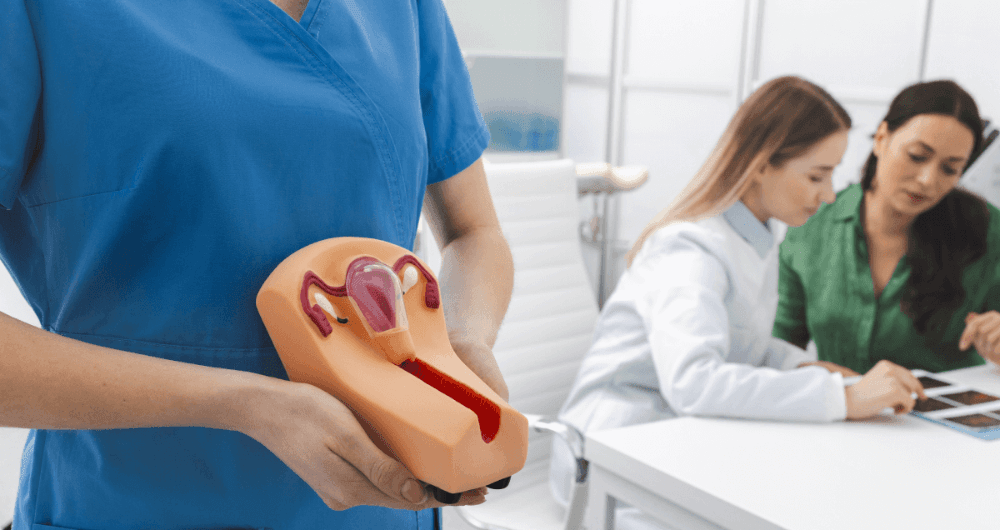

Qu’est-ce qu’un prolapsus ou une descente d’organe ?

Un prolapsus génital survient lorsque les organes pelviens, comme la vessie, l’utérus, le rectum ou l’intestin grêle, se déplacent de leur position normale. Cela est dû à un affaiblissement des structures de soutien du plancher pelvien (périnée), un réseau de muscles, ligaments et tissus conjonctifs, situé à la base du bassin, qui agit comme un hamac pour maintenir ces organes en place. Lorsque ce soutien perd de sa résistance ou de son élasticité, les organes peuvent descendre et parfois faire saillie dans le vagin. Selon l’organe affecté, plusieurs types de prolapsus existent.

Cystocèle : la descente de la vessie

La cystocèle se produit lorsque la vessie descend vers le vagin. Ce type de prolapsus peut entraîner des symptômes urinaires, tels que des envies fréquentes d’uriner ou des difficultés à vider complètement la vessie.

Rectocèle : la descente du rectum

La rectocèle est un prolapsus où le rectum descend dans la paroi vaginale. Ce phénomène peut provoquer, entre autres, des douleurs au niveau du rectum et du périnée, une sensation de constipation persistante et de pesanteur dans le bassin et le vagin.

Chez l’homme, la survenue d’un prolapsus est possible après une chirurgie du rectum, mais elle reste exceptionnelle.

Hystérocèle : la descente de l’utérus

L’hystérocèle survient lorsque l’utérus descend dans le vagin. Ce prolapsus utérin peut être accompagné de douleurs pelviennes et de gênes, notamment dans certaines positions ou lors des rapports sexuels.

Entérocèle : la descente de l’intestin grêle

L’entérocèle correspond à la descente de l’intestin grêle dans la cavité vaginale. Ce type de prolapsus peut entraîner des douleurs et une pesanteur dans la région pelvienne.

Quelles sont les causes du prolapsus ?

Le prolapsus est souvent lié à plusieurs facteurs qui affaiblissent les muscles et ligaments du plancher pelvien.

Les facteurs liés à l’âge et à la ménopause

À partir de la ménopause , la réduction des niveaux d’hormones, notamment les œstrogènes, rend les tissus du plancher pelvien plus fragiles et moins résistants. En vieillissant, ces structures de soutien deviennent naturellement plus fragiles.

Les antécédents obstétricaux

Les femmes ayant eu plusieurs accouchements par voie naturelle, surtout s’ils ont été difficiles, sont plus susceptibles de souffrir de prolapsus. En effet, les muscles et ligaments périnéaux peuvent se relâcher après un accouchement trop rapide, l’utilisation de forceps ou le passage d’un gros bébé.

Les facteurs externes : poids, constipation et efforts répétés

L’obésité, la constipation chronique, le port répétitif de charges lourdes ou encore une toux chronique augmentent la pression exercée sur les muscles pelviens, favorisant ainsi leur affaissement.

Symptômes fréquents du prolapsus : que ressent-on ?

Les signes d’un prolapsus peuvent varier d’une femme à l’autre, mais certains symptômes sont cependant plus fréquents.

Sensation de boule vaginale ou de pesanteur

C’est l’un des premiers signes. La descente d’organe provoque une gêne dans la région pelvienne, souvent perçue comme une lourdeur ou une masse dans le vagin. Cette sensation peut se renforcer après des efforts physiques.

Problèmes urinaires ou intestinaux

La cystocèle peut provoquer des envies fréquentes d’uriner ou une incontinence. Les femmes souffrant de rectocèle peuvent éprouver des douleurs à la défécation ou de la difficulté à évacuer.

Douleurs lors des rapports sexuels

Avoir un prolapsus ne signifie pas renoncer aux rapports sexuels. Il est tout à fait possible d’adapter sa sexualité pour éviter l’inconfort, en choisissant des positions qui réduisent la pression sur la région pelvienne ou en favorisant une communication ouverte avec son partenaire. Ces ajustements peuvent offrir une solution temporaire, en attendant d’envisager une prise en charge médicale adaptée pour retrouver un meilleur confort au quotidien.

Diagnostic du prolapsus génital

Le diagnostic du prolapsus repose sur un examen clinique effectué par un professionnel de santé, souvent un gynécologue . L’examen se fait généralement en position gynécologique pour évaluer la descente des organes pelviens. Des échelles de classification, comme le système POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification), permettent de déterminer la gravité du prolapsus en mesurant précisément le degré de descente des structures. En complément, des examens d’imagerie, tels que l’échographie pelvienne ou l’IRM, peuvent être réalisés pour une évaluation plus précise. Ces étapes permettent d’établir un diagnostic précis et de choisir le traitement le plus adapté.

Est-ce qu’un prolapsus est dangereux ?

Bien que le prolapsus puisse provoquer des gênes considérables, il n’est généralement pas dangereux. En revanche, dans les formes les plus sévères, il y a un risque d’infections urinaires récurrentes, de troubles digestifs ou d’incontinence.

Le plus important est d’agir à temps. Si un prolapsus devient très sévère et que l’organe touche le périnée ou sort par la vulve, il peut provoquer des blessures ou des infections, mais cela reste rare. Dans tous les cas, un suivi médical est indispensable.

Comment corriger le prolapsus : pessaire ou chirurgie ?

Le traitement du prolapsus dépend de sa gravité et de l’impact sur la qualité de vie de la patiente. Plusieurs options existent, allant des solutions conservatrices aux traitements chirurgicaux.

Renforcer le périnée : dispositif de soutien et rééducation

Si le prolapsus est léger ou modéré, la rééducation périnéale est souvent recommandée. Elle permet de renforcer les muscles pelviens à travers des exercices spécifiques, comme les exercices de Kegel.

Si la rééducation ne suffit pas, un pessaire peut être prescrit. Ce dispositif est inséré dans le vagin pour soutenir les organes pelviens. Le pessaire peut être une solution efficace, surtout pour les femmes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se faire opérer.

Opération chirurgicale pour un prolapsus avancé

Si les solutions non chirurgicales ne donnent pas de résultat, une intervention peut être envisagée.

Selon le type de prolapsus (vésical, rectal, utérin), il existe différentes procédures :

-

La chirurgie vaginale pour réparer les muscles du plancher pelvien et soutenir les organes en place.

-

L’ablation de l’utérus pour les femmes ayant un prolapsus utérin sévère.

L’objectif de ces interventions est de remettre les organes en place et de restaurer la fonction des structures de soutien du pelvis.

Prévenir un prolapsus : conseils pratiques

Bien que certains facteurs, comme l’âge ou les antécédents obstétricaux, soient inévitables, il existe des mesures pour réduire le risque de prolapsus. La clé réside dans la prévention du relâchement des muscles du plancher pelvien.

Renforcer le plancher pelvien

Réaliser régulièrement des exercices de renforcement périnéal aide à maintenir tonus et soutien dans cette zone. La pratique d’une activité physique régulière, telle que la marche, renforce aussi les muscles du bassin.

Hygiène de vie et posture

Une alimentation riche en fibres et une bonne hydratation pour lutter contre la constipation sont des éléments importants. En outre, il est recommandé de maintenir un poids santé pour éviter l’excès de pression sur les organes pelviens. Pour obtenir des conseils personnalisés, n’hésitez pas à solliciter un deuxième avis médical .

Si vous ressentez une sensation de pesanteur ou des douleurs dans le bas ventre, des troubles urinaires ou intestinaux, n’attendez pas pour consulter un professionnel de santé. Grâce à un traitement adapté, vous pouvez améliorer considérablement votre confort quotidien et prévenir les complications à long terme.

Sources :

- National Library of Medicine

Prolapsus des organes pelviens

Système de quantification du prolapsus des organes pelviens (POP–Q) —une nouvelle ère dans la stadification du prolapsus pelvien - Le Manuel MSD

Prolapsus utérin et apical Prolapsus rectal Prolapsus génital - AMELI

Comprendre le prolapsus génital ou «descente d’organes» - Haute Autorité de Santé

Prolapsus génital de la femme : comment améliorer sa prise en charge ?

Publication le 11/09/2025 par Lénaig Le Guen

Relu par Gaëtan Pannetier

- Tous les articles

- Associations de patients

- Assurances

- Cancer

- Cardiovasculaire

- Dermatologie

- Deuxième Avis

- Endométriose

- Gastro-entérologie

- Gynécologie, urologie

- Infertilité

- Le blog du praticien

- Les coulisses de deuxiemeavis.fr

- Maladie rare, maladie orpheline

- Maladies gynécologiques et obstétriques

- Ménopause

- Neurologie

- Ophtalmologie

- Orientation, information, accompagnement

- ORL

- Orthopédie

- Prolapsus

- Relecture d'imagerie médicale

- SOPK

- Spécialistes

- Stress post traumatique

- Télémédecine et dossier médical

- Témoignages

- Traitements et examens

- Troubles du sommeil

- Webinaires

Découvrez nos webinaires

Maladies cardiovasculaires : un cœur sur deux à risque sans le savoir

Vous avez manqué un webinaire ?

Grâce à votre contrat santé ou prévoyance, obtenez l’avis d’un médecin référent de votre problème de santé en moins de 7 jours, gratuitement et sans avance de frais

Prolapsus : quand la fatigue s'installe et perturbe le quotidien

Vous ressentez une fatigue persistante sans en comprendre l’origine ? Si vous souffrez d’un prolapsus, cette sensation d’épuisement peut être liée aux efforts musculaires de compensation, aux douleurs...

Par Lénaig Le Guen le 25/09/2025

Prolapsus génital : les traitements efficaces

On estime que 30% à 50% des femmes multipares pourraient être concernées par un prolapsus, également appelé « descente d’organes », au cours de leur vie. Si son évolution est lente et généralement...

Par Marion Berthon le 22/09/2025

Prolapsus et marche : quelle activité physique privilégier ?

La pratique d'une activité sportive douce, comme la marche à pied, est recommandée pour prévenir un prolapsus, mais aussi pendant et après un prolapsus. Quels sont les sports à éviter ou à...

Par Marion Berthon le 19/09/2025

- Tous les articles

- Associations de patients

- Assurances

- Cancer

- Cardiovasculaire

- Dermatologie

- Deuxième Avis

- Endométriose

- Gastro-entérologie

- Gynécologie, urologie

- Infertilité

- Le blog du praticien

- Les coulisses de deuxiemeavis.fr

- Maladie rare, maladie orpheline

- Maladies gynécologiques et obstétriques

- Ménopause

- Neurologie

- Ophtalmologie

- Orientation, information, accompagnement

- ORL

- Orthopédie

- Prolapsus

- Relecture d'imagerie médicale

- SOPK

- Spécialistes

- Stress post traumatique

- Télémédecine et dossier médical

- Témoignages

- Traitements et examens

- Troubles du sommeil

- Webinaires